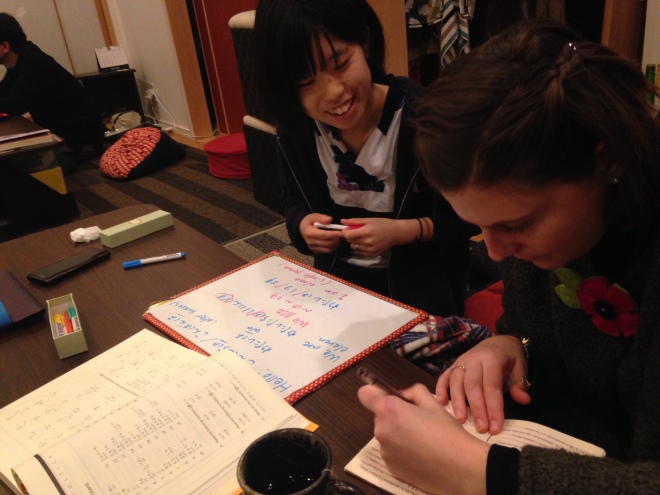

Siamo nel salotto del bed and breakfast in cui alloggiamo a Kyoto. Fuori fa freddo, dentro siamo seduti per terra e il pavimento riscaldato fa venire sonno. Siamo stati a cena con Lena che mi aveva aspettata dopo lavoro per farmi lezione, perché stamattina dovevo partire a fare un giro per Kyoto e avevamo avuto solo poco tempo.

Lena lavora nel nostro bed and breakfast. Stamattina mi ha vista mentre dopo colazione studiavo i numeri in giapponese ed è venuta ad aiutarmi con la pronuncia, poi ha iniziato a fare conversazione, poi mi ha proposto di rifare lezione la sera alle cinque se ne avevo voglia. Ne avevo voglia, ma durante la giornata abbiamo visitato mille posti e fatto mille cose prima che potessi rientrare in bed and breakfast un po’ in ritardo: abbiamo visitato il tempio ricoperto d’oro Kinkaku-ji, la foresta di bambù e il quartiere che la circonda, provato mille cibi come i fagottini di fagioli e degli spiedini di palline di pasta (di riso?) con salsa (di soia?), oltre che un ramen buonissimo in un piccolo posticino dove parlavano solo giapponese.

Soprattutto, però, abbiamo visitato un giardino zen nel complesso di templi di Daitoku-ji. All’ingresso del tempio, tolte le scarpe, la signora alla reception ci ha detto che, visto che il tempio era vuoto, avrebbe potuto accompagnarci a vedere il giardino. Il fatto che lei fosse con noi ci ha cambiato la visita, non solo perché ci ha aiutati ad apprezzare quelli che altrimenti avremmo giudicato solo quattro sassi in un cortile, ma anche perché ci ha raccontato la storia del posto e letto alcune preghiere scritte dall’ex capo monaco del tempio.

Soprattutto, però, abbiamo visitato un giardino zen nel complesso di templi di Daitoku-ji. All’ingresso del tempio, tolte le scarpe, la signora alla reception ci ha detto che, visto che il tempio era vuoto, avrebbe potuto accompagnarci a vedere il giardino. Il fatto che lei fosse con noi ci ha cambiato la visita, non solo perché ci ha aiutati ad apprezzare quelli che altrimenti avremmo giudicato solo quattro sassi in un cortile, ma anche perché ci ha raccontato la storia del posto e letto alcune preghiere scritte dall’ex capo monaco del tempio.

Bisogna immaginare una decina di persone infottatissime perché vanno a sciare nella super powder morbissima dell’Hokkaido – e me – rimbecillirsi per una mezz’ora ad ascoltare gli insegnamenti appesi sulle pareti per la cerimonia del tè e impegnati a dirsi che è tutto verissimo. Cose traducibili a stento come “sii te piccolino e fai essere gli altri grandi”, o un po’ ridicole come “sii come la nuvola bianca nel cielo”, o di cui non ci ricordiamo il significato, come “ichi e ichi go” ci sono sembrate geniali. Almeno per un po’ di tempo, finché il ricordo di questo viaggio non sarà sbiadito, ad essere come la nuvola bianca nel cielo ci proverò davvero.

Sono rientrata in bed and breakfast con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario in cui Lena staccava e temevo che non l’avrei più trovata. Invece no, mi stava aspettando. E mi ha ringraziata di essere rientrata presto apposta.

Abbiamo ripetuto un po’ di numeri, gli orari, poi mi ha insegnato il vocabolario per cavarmela al ristorante. Alla fine della lezione le abbiamo chiesto consiglio per un posto dove cenare e ci ha suggerito un ristorante “very local” la cui proprietaria è “a bit crazy”.

Abbiamo ripetuto un po’ di numeri, gli orari, poi mi ha insegnato il vocabolario per cavarmela al ristorante. Alla fine della lezione le abbiamo chiesto consiglio per un posto dove cenare e ci ha suggerito un ristorante “very local” la cui proprietaria è “a bit crazy”.

Cose di Lena che non sapevamo di lei quando si è seduta a tavola con noi: ha 23 anni, ha studiato all’università per diventare insegnante, è specializzata in politica e giapponese, è sommelier di sake, si sposa a febbraio, lavora al bed and breakfast da sei mesi, era la prima volta che usciva a cena con dei clienti, le piacerebbe sposarsi con il kimono, ma il matrimonio tradizionale giapponese adesso è molto di moda ed è difficile trovare una location.

Ci ha raccontato di sé poco a poco durante la cena, mentre si faceva in quattro per servire i piatti e mediare con la proprietaria del locale che era effettivamente piuttosto fuori di testa – suo marito lo chef, invece, ha scritto un libro su come scolpire la frutta. Dopo avere bevuto un bicchiere di birra – aveva detto di no, ma non abbiamo dovuto insistere per convincerla – l’abbiamo pregata di stare ferma e godersi la cena con calma. Si è quasi commossa. Domani la salutiamo: nel pomeriggio inizieremo a spostarci verso Nord. Ora, però, grazie a lei so come spiegare che non mangio né carne né pesce, ma che però mangio uova e verdure (per poi ricevere lo stesso delle crocchette di gamberi).

La prima cosa: ho trovato da mangiare. Non ho avuto molto tempo per preparare questo viaggio, ma da mesi, mentre i miei piani restavano sempre più indefiniti e il viaggio si avvicinava sempre di più, era chiaro che per me, vegetariana, mangiare in Giappone sarebbe stato difficile. Tra brodi di pollo e “bonito”, i fiocchi di pesce spruzzati a mo’ di parmigiano su qualunque pietanza per insaporirla, trovare un piatto veramente vegetariano in Giappone non è un’impresa facile. Di fianco alla stazione di Kyoto, però, in una galleria di piccoli ristoranti di strada, ho trovato un piatto di ramen vegetariano buonissimo. L’esperienza culinaria che non contavo di avere c’è stata e i piccoli dessert di mela che mi sono portata da Bologna non serviranno oggi.

La prima cosa: ho trovato da mangiare. Non ho avuto molto tempo per preparare questo viaggio, ma da mesi, mentre i miei piani restavano sempre più indefiniti e il viaggio si avvicinava sempre di più, era chiaro che per me, vegetariana, mangiare in Giappone sarebbe stato difficile. Tra brodi di pollo e “bonito”, i fiocchi di pesce spruzzati a mo’ di parmigiano su qualunque pietanza per insaporirla, trovare un piatto veramente vegetariano in Giappone non è un’impresa facile. Di fianco alla stazione di Kyoto, però, in una galleria di piccoli ristoranti di strada, ho trovato un piatto di ramen vegetariano buonissimo. L’esperienza culinaria che non contavo di avere c’è stata e i piccoli dessert di mela che mi sono portata da Bologna non serviranno oggi.